Monat: Oktober 2009

-

Ansichten zu PR 2514

Handlung: Das Vamu des Frequenzfolgers Sinnafoch erwacht in einem Klonkörper zu neuem Leben. Ein Kunstgeschöpf, der Referror-8211, begleitet den Prozess des Erwachens und Erinnerns. Einer der zwei Herrscher der Frequenz-Monarchie, VATROX-CUUR, gibt Sinnafoch den Auftrag das Distribut-Depot ITHAFOR einzunehmen. Mit einer Flotte von 2400 Schiffen kehrt Sinnafoch an den Ort seiner letzten Niederlage zurück. Zwischenzeitlich…

-

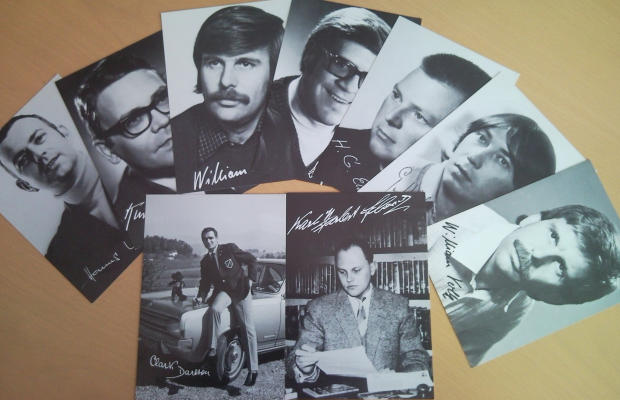

Perry Rhodan Autogrammkarten

Ein geradezu klassisches Merchandising-Produkt sind die Autogrammkarten. Seit es Perry Rhodan gibt, gibt es auch Autogrammkarten der Autoren. Später sind auch Autogramme, z.B. der Illustratoren dazugekommen. Allen Karten ist gemein, dass sie im klassischen Postkartenformat erschienen sind, also ca. 15 cm x 10,5 cm. Es lassen sich mindestens 7 verschiedene Serien identifizieren. Der eine oder…

-

Ansichten zu PR 2513

Handlung: Ronald Tekener hat mit der TRAJAN den Planeten Mawego erreicht. Hier vermutet er den verborgenen Polyport-Hof. Mawego gehört zum Dron-Imperium. Die Mehrzahl seiner Bewohner sind jedoch Hasproner. Die Hasproner und die Dron haben den Polyport-Hof entdeckt und versuchen den Fund vor der galaktischen Öffentlichkeit und der USO zu verbergen. Gleichzeitig beanspruchen beide Seiten den…